「地球の自転速度はどれくらいか?」と聞かれても、具体的な数字や感覚を思い浮かべるのは難しいかもしれません。しかし実際には、私たちが立っているこの地面は、赤道付近で時速1700km(マッハ1.39)という驚異的な速さで回転しています。さらに、地球は太陽の周りをマッハ88で公転し、太陽系ごと銀河をマッハ646以上の速度で移動しています。

この記事では、そんな私たちの「見えない旅路」を、マッハという視点でわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること:

-

地球の自転速度をマッハに換算するとどれくらいか

-

飛行機や新幹線など、身近なスピードとの比較

-

地球が公転・銀河移動するスピードのスケール感

-

なぜ私たちはその高速移動を感じないのか

地球が自転する速度はどれくらい?マッハに換算すると驚きの数字

私たちは毎日、地球の上で生活していますが、その地球が自転していることを普段から意識する人はあまり多くありません。しかし「地球の自転」は、私たちの生活リズムや自然環境に大きな影響を与えている非常に重要な運動です。では、その自転の「速度」はどれくらいなのでしょうか?

たとえば、「地球は1日で一回転する」と聞いても、それがどのくらいの速さなのかをピンとくる人は少ないはずです。そこで今回は、地球の自転速度を「マッハ」という音速の単位で換算し、より具体的にその速さを感じられるようにしてみたいと思います。マッハという単位は、通常ジェット機や戦闘機などの速度で使われるため、日常生活とはかけ離れている印象がありますが、それを地球に当てはめてみることで、私たちが普段「静かに感じている地球」の動きが、実は想像以上にスピーディーであることに驚くでしょう。

まずは、地球の自転速度がどのように計算されるのか、その基本からしっかり解説します。そしてその速度をマッハに換算してみると、どのようなスケールの話になるのかを丁寧に紹介します。普段意識しない「地球の動き」に注目してみると、私たちの存在がどれだけダイナミックな世界の上に成り立っているのかを実感できるはずです。

地球の自転速度は時速約1700km

地球は一日に一回、自分自身の軸を中心に回転しています。これを「自転」と呼びますが、その速度を具体的な数値で表現すると、赤道付近では約時速1670km〜1700kmにも達します。この数字は、地球の赤道の長さ(約4万km)を24時間で割って導き出されたものです。

この1700km/hという数値は、私たちの日常感覚ではとても実感しにくいものですが、具体的な移動距離で考えるとその速さがわかりやすくなります。例えば、新幹線の最高速度はおよそ時速320km程度。飛行機でも時速800〜900kmが一般的です。つまり、地球の自転速度は新幹線の5倍以上、飛行機の2倍近いスピードであるということです。

さらに、私たちはその高速移動を「まったく感じていない」という事実に驚かされます。これは、私たち自身も地球と一緒に同じ速度で回っているからです。相対的な速度差がないため、移動を感じることができません。この原理は、例えば電車の中で座っている時と似ています。電車が一定のスピードで走っている時、車内にいる私たちは動きをほとんど感じませんが、急停車や加速があるときだけその運動を実感します。

つまり、地球の自転も非常にスムーズで均等な回転であるため、私たちはその中で「静止しているかのような」感覚を持ってしまうのです。しかし、実際には目も眩むような速度で、地球は回り続けている――それがこのh3で伝えたい事実です。

マッハとはどんな単位?音速との関係

「マッハ」とは、速度の単位の一種で、「音の速さ(音速)」を基準とした相対的な速度を示します。一般的にマッハ1は、音速と等しい速度であり、空気中の条件によって数値は若干変動します。標準的な大気条件(気温15℃、海面気圧)において、音速は約1225km/h(秒速約340m)とされています。

このマッハという単位は、主に航空工学や天文学、ミリタリー領域で使われることが多く、特にジェット戦闘機や宇宙船の速度を測る際によく登場します。たとえば、コンコルドというかつての超音速旅客機は、マッハ2.0(時速約2450km)で飛行することができました。また、NASAが打ち上げるような宇宙船では、マッハ20以上の速度に達するケースもあります。

マッハという表現は、絶対的な数値ではなく、空気の状態に依存した相対的な基準である点が重要です。つまり、高高度や宇宙空間など、空気密度や気温が異なる環境では音速の値も変わるため、マッハ1の速度も環境によって変化します。

また、「マッハ1を超えると体に負担がかかる」といった描写は映画などでもよく見られますが、実際にはパイロットや機体設計によってその影響はコントロールされており、単に「危険な速度」というわけではありません。それでも、マッハは私たちの日常にはほとんど登場しないスピードゾーンであるため、それを地球の自転速度と比較することは、非常に興味深い試みと言えるでしょう。

自転速度をマッハに換算するとどうなる?

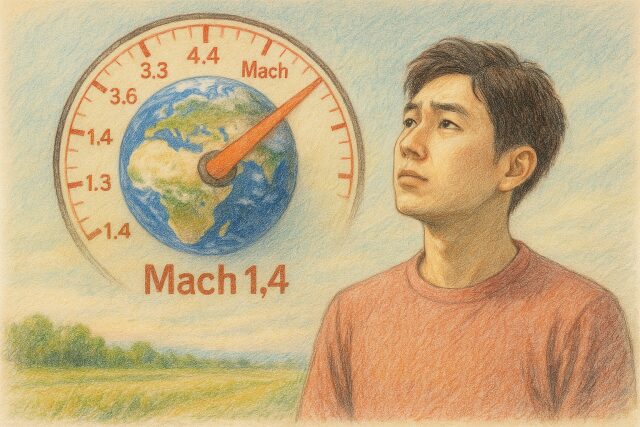

地球の自転速度は、赤道付近で時速約1700kmでした。これを音速(マッハ1=1225km/h)で割ることで、地球の自転速度をマッハに換算できます。

◇計算式は以下の通りです:

1700km ÷ 1225km ≒ マッハ1.39

つまり、赤道上にいる私たちは、マッハ1.39のスピードで回転しているということになります。これは、戦闘機が音速を突破した時のスピードに近く、日常的な乗り物では絶対に体験できない領域の速さです。

しかし、この「マッハ換算」はあくまで比喩的な表現であり、厳密な物理的定義におけるマッハとは異なる点に注意が必要です。マッハは本来、物体が空気中を通過するときの速度を示すため、真空中では意味を持ちません。そして、地球の自転は空気に対して移動しているわけではないため、直接的にマッハを適用するのは正確ではありません。

それでも、地球の動きを視覚的・感覚的に理解する手段として、「マッハで例える」ことはとても有効です。たとえば、「私たちは普段からマッハ1.4で動いている」と聞けば、地球の自転がどれだけ高速であるかを、直感的に理解できるでしょう。特に科学に苦手意識のある人にとっても、こうした例えは「理解の入口」として大きな役割を果たします。

このように、地球の自転をマッハという切り口から眺めると、普段意識しないスケールの大きな世界が見えてきます。

地球の自転速度とマッハの体感比較|身近なスピードと見比べてみよう

地球の自転速度が時速約1700km、マッハで換算すると1.39という数字を聞いても、多くの人にとってはまだピンとこないかもしれません。数字としてはわかっても、それがどれくらいの速さなのか、実感するのはなかなか難しいものです。そこで、この章では「体感できるスピード」と比較しながら、地球の自転速度をもっとわかりやすく捉えてみたいと思います。

私たちが普段体験するスピードの中で最速なのは、飛行機や新幹線などの交通手段ですが、それらと比べると地球の自転がどれほど高速なのかがよくわかります。また、小説「走れメロス」の一節や、時計の針といったユニークな例えを用いることで、より親しみやすく理解できるようになります。

さらに、不思議に思うのが「なぜそんなに速く動いているのに私たちはその動きを感じないのか?」という点です。この疑問に対しても、身近な現象を例にしながら詳しく解説していきます。地球のダイナミックな動きを「数字」ではなく「感覚」で理解できるようになれば嬉しいです。

ジェット機・新幹線・音速との速度比較

私たちが日常的に経験できる中で最も速い移動手段の一つが、飛行機です。日本の国内線で使われるジェット旅客機(ボーイング737など)は、通常時速約800〜900kmで飛行しています。新幹線はそれよりも遅く、最高時速は約320km。一方、地球の自転速度は赤道付近で時速約1700kmです。

この数値を比較してみると、地球の自転は新幹線のおよそ5倍強、ジェット機のおよそ2倍近い速さであることがわかります。さらに、音速(マッハ1)である時速約1225kmと比べても、地球はそれを超えるマッハ1.39のスピードで回転していることになります。

つまり、私たちは新幹線でも飛行機でも体験できない「超高速」の移動を、知らぬ間に体感しているというわけです。これほどのスピードで動いているにもかかわらず、地面はまったく動いていないように感じられるというのは、科学的に見ると非常に面白い現象です。

また、航空機のパイロットや宇宙飛行士など、高速移動を日常的に経験している人でも、地球の自転速度のほうが圧倒的に速いというのは、ちょっとした驚きではないでしょうか。

「走れメロス」や時計の針とのユニークな例え

速度を実感しにくいときに役立つのが、日常的なモノや文学作品を使った「例え」です。たとえば、太宰治の有名な小説『走れメロス』の中には、次のような描写があります。

「少しずつ沈んでゆく太陽の、十倍も早く走った。」

この描写はあくまで文学的表現ですが、ここで出てくる「太陽の沈むスピード」は、実際には地球の自転によって生じている現象です。夕日が沈んでいくスピードは、体感的には「ゆっくり」に見えますが、地球の自転速度と同じ、つまり時速約1700kmです。それを10倍と表現すると、時速1万7000km。これはもう超高速の領域で、現在の人類の技術でも実現できないスピードです。

また、時計の短針を例に取るのも面白いです。短針は12時間で一周、つまり360度を回転しますが、その動きは非常にゆっくりで、見ていても動いているように感じません。地球も同様に、私たちの目には動いていないように見えますが、実は途方もないスピードで動いている――という視点を与えてくれます。

こうしたユニークな例えを通じて、「自転」という見えない現象に具体的なイメージを与えることができます。それは、科学的な理解だけでなく、感覚的な理解を深めるためにも非常に有効な方法です。

なぜ地球の速さを感じないのか?

「地球は時速1700kmで回っている」と聞いて、まず出てくる疑問が「じゃあ、なんで揺れないの?風がすごくならないの?」といったものではないでしょうか。確かに、そんなに速く動いているなら、何かしら感じてもよさそうです。

この疑問に対する答えは「慣性の法則」と「相対運動」という物理の基本的な考え方にあります。私たちは、地球と一緒に、地面や建物、大気も含めてすべてが同じ速度で移動しているため、「相対的に静止している」と感じているのです。

もう少し身近な例で説明すると、電車に乗っているときがわかりやすいです。電車がスムーズに走っている間、乗客はまるで止まっているかのように感じますが、実際には100km/h以上で移動しています。もし電車が急停車すれば体が前につんのめるように、加減速があれば動きを感じます。

地球も同様に、非常に一定かつ安定した速度で自転しているため、揺れも振動も感じないのです。また、地球の引力(重力)が常に私たちを地面に引きつけており、遠心力などの影響も一定しているので、体感的に何の違和感もありません。

このように、「動いていないように感じる」のは、実は非常に高度に安定した状態にいるからこそなんです。逆に言えば、それだけ地球の運動は滑らかで正確なリズムを保っているとも言えますね。

地球は自転以外の速度もマッハ級?宇宙的な移動スピードとは

私たちは「地球の自転」によって昼と夜が生まれ、太陽の光の当たり方が変わることで時間の移ろいを感じています。しかし、地球の動きはそれだけにとどまりません。実は地球は、複数の異なるスピードで、異なる方向に同時に動いているのです。

たとえば、太陽の周りを1年かけて回る「公転」もその一つ。そしてさらにスケールを広げると、地球を含む太陽系そのものが、天の川銀河の中をすさまじいスピードで移動しています。これらの運動をすべて合わせると、地球は自転よりはるかに速いスピードで「宇宙空間を旅している」と言えるのです。

ここで気になるのが、そのスピードがどれほどかということ。さらにそれを、私たちが感覚的に捉えやすい「マッハ」という単位に置き換えると、どんな数値になるのでしょうか? 一見、無関係に思える「マッハ」と「地球の軌道運動」ですが、この視点で比較することで、宇宙規模の動きがより身近に感じられるはずです。

ここからは、まず太陽の周りを回る地球の「公転速度」に焦点を当てます。そして、太陽系全体が銀河を移動する様子、さらに宇宙全体の構造の中で地球がどれほどのスピードで移動しているかを順に見ていきます。普段は意識することのない「宇宙のスピード感」を、マッハという切り口から解き明かしていきましょう。

地球の公転速度とその影響

地球は太陽の周囲を1年かけて1周する「公転」運動をしています。公転は楕円軌道を描き、地球と太陽との距離は年中一定ではありませんが、平均して約1億4960万kmの距離を保っています。この長大な距離を365.25日(1年)で移動するため、地球の公転速度は秒速約29.78km、時速にすると約10万7280kmにも及びます。

これは新幹線の約335倍、音速(時速1225km)の約88倍、つまりマッハ88相当という驚異的なスピードです。

言い換えれば、私たちは知らないうちに、マッハ88で宇宙空間を移動しているのです。

このスピードで移動しているのに、私たちがその速さをまったく感じない理由は、地球上のあらゆる物質――人、空気、大地、海もすべてが一緒にこのスピードで動いているため、相対的な運動を感じないからです。

また、この公転運動は私たちの生活に欠かせない「季節の変化」を生み出しています。地軸が約23.4度傾いていることで、太陽光の当たる角度が季節ごとに変化し、春夏秋冬が訪れます。つまり、私たちが「今日は暑いね」「空気が澄んでる」と感じる季節の空気感の裏には、マッハ88で走る地球の動きがあるということです。

このように、地球の公転速度は単なる天文学的データではなく、私たちの日常と密接に関係しているダイナミックな現象なのです。

太陽系ごと銀河を移動するスピード

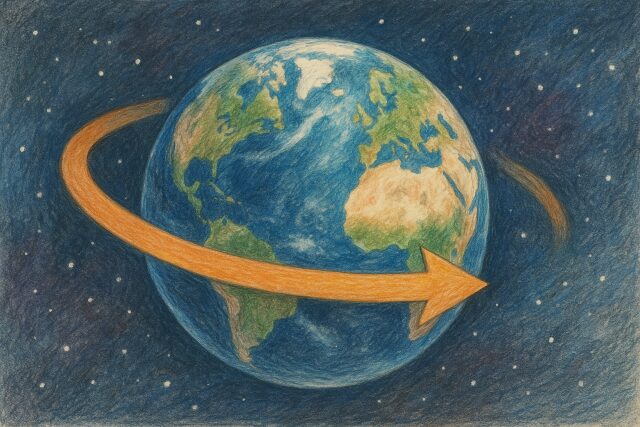

地球が太陽の周囲を回っているのと同じように、太陽系全体も「天の川銀河」の中心を回転しています。私たちが暮らしているこの銀河は、直径約10万光年の広がりを持ち、数千億個もの恒星が渦を巻くように存在しています。

太陽系はこの銀河の中で「オリオン腕」と呼ばれる場所に位置し、中心から約2万6000光年離れています。この大きな円を一周するには、約2億2500万年かかるとされており、太陽系はそれを秒速約220km(時速約79万2000km)で移動しています。

この速度をマッハに換算すると、なんとマッハ646以上という驚異的なスピードです。つまり、地球は自転でマッハ1.4、公転でマッハ88、そして太陽系ごとマッハ646で銀河を移動しているという、多層的なスピードを同時に持っているのです。

この銀河内移動には、当然私たちはまったく気づくことができません。なぜなら、これもまた「すべての物質が一緒に動いている」からです。重力の影響でこの巨大な系の一部として保たれており、まるで巨大なメリーゴーランドの上にいるかのように、誰もが同じ軌道を等しく移動しています。

こうして見ると、私たちの存在そのものが、「動く宇宙船」に乗っているようなものだと感じられてきます。太陽系という宇宙船は、何億年もの時間をかけて銀河の中を移動しているのです。

宇宙空間での「移動する地球」のスケール感

地球が動いている――これは事実ですが、その「スケール感」は人間の感覚とはかけ離れています。自転で時速約1700km(マッハ1.39)、公転で時速約10万8000km(マッハ88)、銀河内の太陽系移動で時速約79万2000km(マッハ646)。この3つの運動を合算すると、マッハ735を超える多重スピードで私たちは移動しています。

では、これを「どこに向かっているのか」と考えると、さらに話は広がります。実は、銀河自体もまた他の銀河に向かって移動しています。たとえば、「グレートアトラクター」と呼ばれる宇宙の重力集中点に向けて、秒速600km以上で移動しているという説もあります。もはや、マッハ換算不能なスケールの話です。

このように、私たちは常に「動いている宇宙の中」にいて、その動きには始まりも終わりもなく、目的地もわからない――そんな旅の最中にある存在なのです。

もしこの全ての運動を体感できるとしたら、めまいがするほどのスピード感と、まるでジェットコースターのような軌道に乗っているような錯覚に陥るかもしれません。しかし現実には、それを私たちが感じることは一切なく、静かで穏やかな日常を過ごしています。

この「動きの中の静けさ」は、宇宙という巨大なシステムが極めて安定し、秩序立っているからこそ成り立っているものです。そして、その中で生きている私たちもまた、壮大な旅の一部であるということに、ふと気づかされるのです。

まとめ

この記事では、地球の自転速度を「マッハ」という視点から紐解き、私たちが日常で感じることのない地球の高速運動について、段階的に深掘りしてきました。

この記事のポイントをまとめます。

-

地球の自転速度は赤道上で時速約1700kmに達する

-

これはマッハ1.39相当で、飛行機よりはるかに速い

-

マッハは音速基準の速度単位であり、マッハ1は時速約1225km

-

地球はさらに時速約10万8000km(マッハ88)で公転している

-

太陽系も時速約79万2000km(マッハ646)で銀河を移動している

-

これらを合算すると、私たちはマッハ735以上で宇宙を旅している

-

地球が動いているのに「揺れない理由」は慣性と相対運動によるもの

-

日常では体感できないが、例えを用いればその速さを想像できる

-

自転・公転・銀河移動は季節や時間の変化にも深く関係している

-

私たちは常に「動く宇宙船・地球」の上で暮らしている

私たちは普段、地球がこんなにも高速で動いていることにまったく気づくことはありません。しかし、視点を変えて「マッハ」というスケールで見つめてみると、その動きの壮大さと、自然の仕組みの美しさに驚かされます。

この記事を通じて、当たり前のように立っているこの大地が、実はとてつもない速さで宇宙を駆け抜けているという事実に、少しでもワクワクしていただけたなら幸いです。

コメント