「直径5センチってどのくらい?」と聞かれて、すぐに答えられますか?

定規が手元になくても、私たちのまわりにはサイズの目安になるアイテムがたくさんあります。

この記事では、ボタンや乾電池、ポイントカードなど身近なものを使って、直径5センチの感覚をつかむ方法を紹介します。生活の中で役立つ「長さの見える化」、ぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること:

- 直径5センチを身近なものでイメージする方法

- おもちゃや文房具を使った実用的なサイズの再現例

- 他のアイテムや身体の一部との比較で覚えるコツ

- 料理や買い物、子どもへの説明で役立つ応用法

直径5センチってどのくらい?身近なもので簡単に確認しよう

「直径5センチってどれくらいだろう?」とふと思ったこと、ありませんか?

定規やメジャーがあればすぐ測れるかもしれませんが、実際の生活の中では、手元に測定器具がないこともよくありますよね。買い物中、料理をしている時、子どもに質問された時など、「5センチ」がどれくらいかをサッと把握できると何かと便利です。

この記事では、特に「直径5センチ」というサイズを、身近なものでイメージできるようにまとめています。使うのは、ボタンや乾電池、会員カードなど、どれも普段から目にするものばかり。感覚的に覚えてしまえば、いざという時に役立ちます。

特に直径という“円の幅”をイメージしづらい場合は、具体的に手に取れるものと照らし合わせておくと、驚くほどスムーズに理解できるようになります。「あ、あれと同じくらいだな」と思える感覚を身につけておくことは、ちょっとした日常の知識として非常に有効です。

直径約2.6cmと2.4cmの円形アイテムを組み合わせて測る

直径5センチのサイズ感をざっくり把握したいときに、定規や測定器具がなくても、簡単に確認できる方法があります。それが、直径約2.6cmと2.4cmの円形アイテムを並べて使う方法です。これらを横に並べると、合計で約5cmになります。手軽さと視覚的なわかりやすさから、非常に使い勝手の良い比較方法です。

身の回りには意外とこのサイズ感に近いアイテムがたくさんあります。たとえば、手芸用品コーナーにある大きめのボタンや、子ども用のおもちゃとして販売されているプラスチック製のコインなどです。これらのアイテムは軽くて扱いやすく、手元にあれば誰でもすぐに確認できます。

また、円形の物は「直径」を視覚的にとらえやすいというメリットがあります。四角形や不定形の物に比べて、「どこからどこまでが5cmなのか」をイメージしやすく、実際に手に取って並べてみれば「ああ、このくらいの大きさなんだな」と、自然に感覚がつかめます。

この方法は、特に子どもと一緒に楽しみながら学ぶ時にも便利です。実際に触れたり、遊び感覚で測ったりすることで、サイズ感を楽しく覚えることができます。教材や工作の時間などに使っても喜ばれますし、大人が感覚的に理解するための“お助けツール”としても非常に有効です。

しかも、これらのアイテムは100円ショップや文具店などでも簡単に入手できるため、コスト面でも負担が少なく、気軽に準備できるのも嬉しいポイント。数値だけではなかなかイメージしにくい「直径5cm」を、身近なアイテムを使って実感として把握するには、とてもおすすめの方法です。

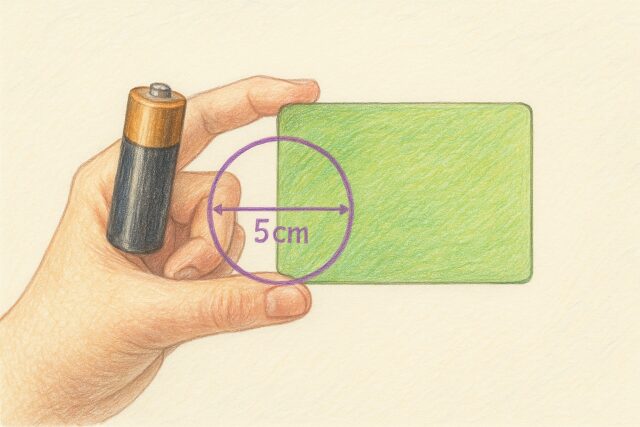

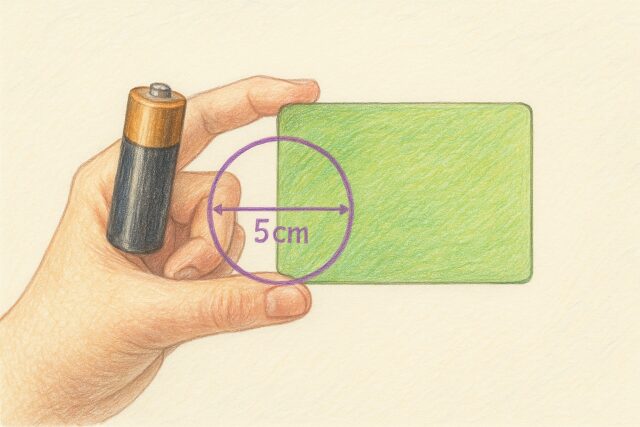

乾電池やポイントカードの短辺で再現できる長さ

乾電池も、直径5センチの感覚を掴むのに便利なアイテムのひとつです。たとえば「単2乾電池」の高さは約50mm、つまりちょうど5センチ。1本手に取って立ててみれば、それがそのまま「直径5センチと同じ長さ」となります。

また、ポイントカードや会員カードなど、財布やカバンに入っているカード類の短辺の長さも、だいたい54mm(5.4cm)程度あります。少しだけオーバーですが、目安としては十分に使える長さです。

カードは面が平らで視認しやすく、他の物との比較もしやすいのが特長。例えば「この円はこのカードの幅くらいだな」と照らし合わせて考えやすいです。

このように、乾電池やカード類は自宅でも外出先でも簡単に確認できるので、直径5センチを覚えるツールとしてとても役立ちます。覚えておいて損はありません。

綿棒やリップクリームで感覚的に覚える方法

意外かもしれませんが、綿棒やリップクリームも5センチの長さを把握するのに適したアイテムです。

市販の綿棒の全長は、メーカーによって異なるものの、一般的には7〜8cm前後が多く、綿の部分を除いた芯の長さで見れば約5cmに近いものもあります。1本を目視で比較することで、ざっくりとしたサイズ感を把握するには十分な精度です。

一方、リップクリームの直径や高さは商品によってばらつきがありますが、一般的なスティック型のリップクリームの高さが約5cm前後のものも多く、持ち歩いている方にとっては便利な比較対象になります。

これらのアイテムのいいところは、「手元にあることが多い」点。外出時のポーチや洗面所など、ふとした時にすぐ確認できるのが強みです。サイズ感を身体で覚えておけば、いざという時に定規いらずで「これくらいかな」と判断できる力がついてきます。

直径5センチがどのくらいか、他の物と比較してみよう

「直径5センチ」がどれくらいかを理解するうえで、他の物と比べてみるのはとても効果的です。数値だけで「5センチ」と言われてもピンとこない方でも、実際に手に取れるものと比較すると、一気にイメージしやすくなります。

特に、普段よく目にする物や書類、文房具などの中には、ちょうど5センチ前後の長さを持つものがたくさんあります。

比較する対象がわかっていれば、「この円はこの紙の折り幅くらい」「この小物と同じくらいの直径だな」と自然に感覚が身につきます。視覚や触覚を使って覚えることで、ただ覚えるよりもずっと長く記憶に残りますし、応用も利きます。

ここでは、「直径5センチってどれくらいだろう?」という疑問に対して、他の物と比較する方法を具体的にご紹介します。どれも手軽に使えるものばかりなので、ぜひ実際に試してみてください。

A4コピー用紙を三つ折りにして比較する

日常生活の中で「何センチくらい?」と感じたときに、定規やメジャーが手元になくても、すぐに使えるアイテムが紙類です。特に、どこにでもあるA4コピー用紙は、サイズ感を確認するうえで非常に便利なアイテムの一つです。

A4コピー用紙の長辺は約29.7cm(297mm)。この紙を三つ折りにすれば、1面あたりの幅は理論上およそ9.9cmになります。ただし、この9.9cmでは直径5センチには遠い…と思うかもしれません。実は、三つ折りの折り目の幅を少し調整することで、5cm幅をつくることが可能になるんです。

やり方はとても簡単。最初の折り目をざっくりと3分の1よりやや狭めに取り、残りをもう一度折り込むことで、5cm前後の幅が目視で作れます。紙は自由に折り調整できるため、何度か折り直して「この幅が5センチくらいかな」と確認すれば、それだけで感覚がつかめます。

この方法の良いところは、どこでも実践できること。オフィス、家庭、学校、カフェなど、A4用紙は非常に身近にあります。さらに、折るだけなので特別な道具も不要。道具を使わないからこそ、応用が利きやすいんですね。

また、「紙を折ってサイズを確認する」という行為は視覚的・体感的に覚えやすいため、一度経験しておくと長さの感覚が自然と身につきます。子どもにサイズ感を教える際や、外出先でふと思いついた時などにも、手早く対応できるのがこの方法の魅力です。

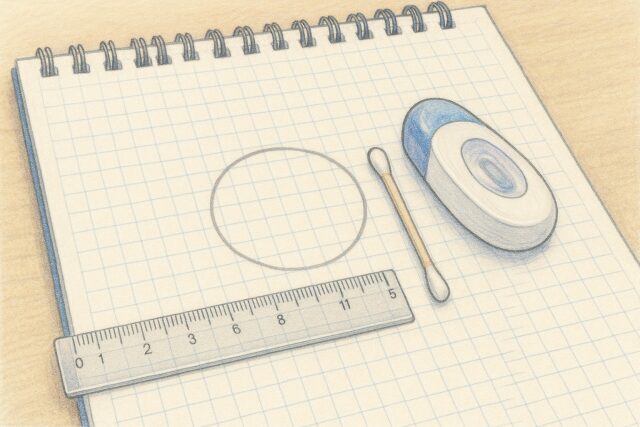

ノートのマス目や文房具とのサイズ感

学生から社会人まで、誰もが使うアイテムに「ノート」があります。その中のマス目(特に5mm方眼や10mm方眼)を利用すれば、直径5センチを簡単に再現することが可能です。

たとえば、5mm方眼なら10マス分、1cm方眼なら5マス分でちょうど5cmになります。これはとても視覚的にわかりやすく、「直径5センチの円がどれくらいか」を見てすぐに判断できます。授業や仕事のメモ中など、意外と活躍する場面は多いものです。

また、文房具の中でも定規、修正テープ、ペンケースの一部など、約5cmの幅や高さを持つものは意外に多くあります。例えばスティック型の修正テープは、直径5センチほどのコンパクトなサイズ感のものが多く、これも参考になります。

文房具は普段使う機会が多いため、「あのペンのキャップくらい」といった具合に、自分なりの基準を作っておくととても便利です。

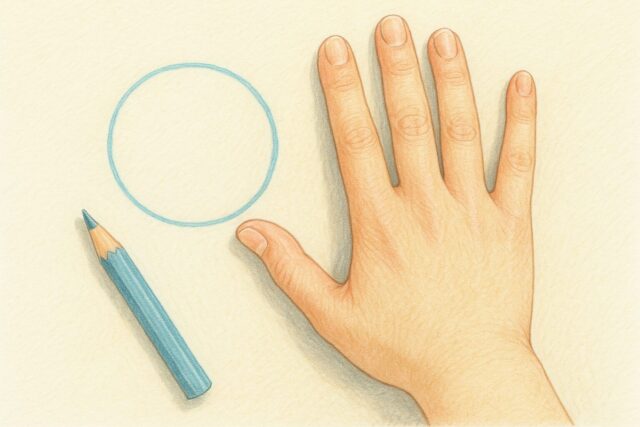

小指や手のひらなど身体の一部でざっくり把握

身体の一部を使ってサイズ感を覚えるという方法は、道具がないときに非常に役立ちます。特に、小指や手のひらの一部は、直径5センチと近い長さの基準になることが多いです。

たとえば、小柄な男性や一般的な女性の小指の長さは、個人差はあるものの4.5~5.5cm程度。つまり、「小指1本分くらいが5センチ」と覚えておけば、ざっくりとしたイメージがつきやすいです。

また、手のひらを開いたときの指の付け根から小指の先までの幅を活用する人もいます。これも約5センチ前後に近いケースが多く、手を使って「このくらいかな」と目視するには十分です。

身体の一部はいつでも確認できるツールですから、「このくらいが5センチ」という感覚を自然に身につけるにはうってつけ。特に子どもに教える際などにも役立つ、実用的な方法といえるでしょう。

直径5センチはどのくらい?日常生活で役立つ使い方と目安

直径5センチというサイズは、数字だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、実は日常生活のさまざまな場面で役立つサイズです。特に料理やDIY、買い物など、ちょっとした場面で「だいたい5センチくらい」という感覚を持っていると、意外なほど便利です。

たとえば、食材の切り分けにおいて「5センチ幅でカットして」と言われた時、実際のサイズが頭に入っていれば、わざわざ定規を使わずにすばやく作業できます。また、買い物中に収納用品や食品のサイズを確認する時にも、直径5センチがどれくらいかを知っておけば、サイズ感を間違えずに済みます。

さらに、小さなお子さんや学生さんに長さや直径の感覚を教える場面でも、「これは5センチくらい」とわかりやすく伝えられると、相手の理解も深まります。

ここでは、「直径5センチどのくらい?」という基本的な疑問を、実際に生活の中でどう活かせるかという視点で、具体的な使い方と注意点を紹介していきます。

料理やDIYでの長さの目安として活用

料理をしているときに「〇〇を5センチ幅で切る」「5センチの大きさで丸める」といった表現に出会うことはよくあります。このとき、直径5センチがどれくらいかを体感として知っていれば、すぐに行動に移すことができます。

たとえば、ハンバーグの種を直径5センチの丸型に整える場合、定規で測ってから成形するのは非効率です。ですが、事前に「このくらいの小銭を2枚並べた感じが5センチだな」と覚えておけば、感覚的にすばやく形を整えることができます。

また、DIYや工作においても、直径5センチの丸い穴をあける、テープで5センチの範囲を囲む、といった作業では、精密さよりも「だいたいの目安」が重要になることがあります。

このように、料理や手作業の場面では、数値を“体で覚えている”ことが時短にもなり、完成度を上げるポイントにもなります。

外出先でのサイズ確認に便利な覚え方

買い物中に、「この商品、うちの棚に入るかな?」とか、「この缶、思ったより大きいかも…?」と思った経験はありませんか?そんな時に、「直径5センチってこのくらいだな」と感覚でわかることは、非常に役立ちます。

たとえば、直径5センチの収納ケース、ボトル、コップ、缶詰など、身の回りの製品には“直径”が関係するものが多くあります。そのサイズ感を事前にイメージしておけば、現場での判断が早く、失敗も減らせます。

ここでポイントになるのは、「目安になる物を覚えておく」こと。たとえば、「500円玉と10円玉を並べた長さ=5センチ」と覚えていれば、財布の中で実際に並べてサイズ感を確認することもできます。

道具を持ち歩くのではなく、自分の中に“サイズのものさし”を持っておくことで、ちょっとした判断力が格段に上がります。これは買い物に限らず、日常の様々な場面で役立つスキルです。

子どもに長さを教えるときのヒントにもなる

子どもにとって、「何センチ」や「直径」といった単位は、なかなかイメージしづらいものです。そんな時、大人が日常の物を使って説明できると、子どもも理解しやすくなります。

たとえば、「このリップクリームの高さが5センチくらいだよ」「10円玉と500円玉を並べると5センチになるんだよ」といった具体例を使えば、抽象的な数値がグッと現実的になります。

また、体の一部を使って教えるのもおすすめです。「小指の長さが5センチくらいだよ」と伝えると、子どもは自分の体で確かめながら覚えることができ、楽しみながら学べます。

このように、直径5センチのサイズ感を教えることは、ただの“雑学”ではなく、子どもの学習や成長の助けになる要素にもなります。生活の中の「学び」のきっかけとして、こうした具体的な例を活用することはとても効果的です。

まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 直径5センチは身近な物で簡単にイメージできるサイズ

- 約2.6cmと2.4cmの円形アイテムを並べると5cm程度になる

- 単2乾電池の高さはちょうど5センチ

- ポイントカードの短辺も5センチの目安として使える

- 綿棒やリップクリームもサイズ確認に便利

- A4コピー用紙を折ると5センチ幅を再現できる

- ノートのマス目で5センチを視覚的に確認できる

- 小指や手のひらの幅で感覚的に把握する方法も有効

- 料理やDIYの場面でも5センチのサイズ感が役立つ

- 子どもへの長さの説明にも身近な物を活用すると効果的

日常の中で「直径5センチってどれくらい?」と感じた時、わざわざ測定器具を使わなくても、身近な物でそのサイズ感を確認できる方法はいくつもあります。一度覚えてしまえば、外出先でも即座に活用できる“生活の知恵”になります。

この記事をきっかけに、あなた自身の“感覚的メジャー”を身につけてみてください。

コメント