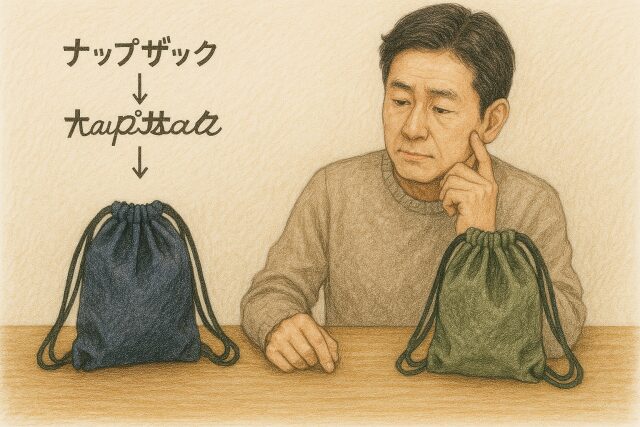

「ナップザック」と「ナップサック」。

どちらもよく耳にする言葉ですが、「正しい言い方はどっち?」と迷ったことはありませんか?

結論から言うと、両方とも誤りではありません。

ただし、辞書や教育現場などの公式な場では「ナップサック」が採用される一方で、生活や市場の中では「ナップザック」も広く使われているのが現状です。

この記事では、語源や辞書での扱い、そしてリュックサックなど他のバッグとの違いまで整理しながら、「ナップザック」と「ナップサック」の違いを分かりやすく解説していきます。

この記事でわかること:

- ナップザックとナップサックの意味の違いと使われ方

- 語源や辞書での公式な扱いの違い

- リュックサックやデイパックなど他のバッグとの比較

- シーン別に便利なナップサック/ナップザックの使い方

ナップザックとナップサックの違いを整理する

まず最初に整理しておきたいのが、「ナップザック」と「ナップサック」の違いについてです。

普段の生活の中で耳にする機会はあるものの、「どっちが正しいの?」と疑問に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。

特にお子さんの学校や習い事の準備、アウトドア用のバッグを選ぶ場面などでは、呼び方の違いに戸惑うこともあります。

実際のところ、この2つは大きく意味が異なるわけではなく、表記の揺れや地域性、さらに歴史的な背景によって使い分けられているケースが多いのです。

この記事ではまず、ナップザックとナップサックがどういう意味を持っているのか、なぜ呼び方が分かれるのか、そして日常の中でどのように使われているのかを具体的に整理していきます。

こうした基礎的な理解があることで、バッグ選びや言葉の使い方にも自信を持つことができますよ。

ナップザックとナップサックの意味の比較

ナップザックとナップサックは、どちらも「背中に背負うタイプの布製バッグ」を指しています。

一般的には、上部を紐で絞って閉じる形が多く、体操服入れやお出かけ用の軽い荷物運びに使われています。

意味としては同じものを指しているため、「ザ」と「サ」の違いが内容に大きく影響することはありません。

ただし、辞書や文献を見ていくと「ナップサック」が正しい表記として採用されているケースが多く、学校や教育現場でも「ナップサック」の表記が主流です。

一方で「ナップザック」も長年親しまれてきた呼び方であり、通販サイトや商品名などでは今でも広く使われています。

このように意味はほぼ同じですが、公式性の有無や慣習の違いによって微妙な使い分けが存在しているのです。

呼び方が分かれる理由とは?

呼び方の違いが生まれた背景には、外来語を日本語に取り入れる際の発音の揺れがあります。

もともとの語源はドイツ語の「Knappsack(クナップザック)」ですが、日本語に取り入れられる過程で「サック」と「ザック」の2種類のカタカナ表記が並行して使われるようになりました。

また、リュックサック(Rucksack)など他の外来語との混ざり合いもあり、時代や地域によって表記が変化したと考えられます。

さらに、印刷物や教科書で「ナップサック」が使われるようになったことで公式表記として定着しましたが、一方で家庭や日常会話では「ナップザック」も根強く残りました。

つまり、呼び方の違いは正誤の問題ではなく、日本語としての定着の仕方や使われるシーンの違いによって生まれたといえるのです。

実際の使われ方の傾向

現代において「ナップサック」と「ナップザック」がどのように使われているかを見てみると、興味深い傾向が見えてきます。

学校教育や児童向け商品では「ナップサック」が圧倒的に多く見られます。入園・入学準備のリストや体操服袋の商品説明にも「ナップサック」と書かれるのが一般的です。

一方で、ネット通販やスポーツ用品では「ナップザック」という表記も少なくなく、特にファッションやアウトドア分野ではむしろ「ナップザック」の方がよく見かけることもあります。

つまり、教育現場や公的な資料では「ナップサック」、市場や生活の中では「ナップザック」も違和感なく受け入れられている状況です。

このような実態を知っておくと、シーンに合わせて自然に使い分けることができ、相手に違和感を与えにくくなります。

ナップザックとナップサックの語源と由来の違い

「ナップザック」と「ナップサック」という言葉の背景には、外国語から日本語に取り入れられた歴史があります。

普段何気なく使っているカタカナ語ですが、その成り立ちを知ると「なぜ呼び方が分かれるのか」がより理解しやすくなります。

特に重要なのは、ドイツ語と英語の影響です。日本では明治から昭和にかけて多くの外来語が取り入れられましたが、その際に発音や表記に揺れが生じ、複数の呼び方が並存することになりました。

ここでは、ドイツ語由来の「Knappsack」やリュックサックとのつながり、日本でどのように定着していったのかを詳しく見ていきましょう。

ドイツ語「Knappsack」からの由来

「ナップサック」の語源は、ドイツ語の「Knappsack(クナップザック)」にあります。

この言葉は「食料袋」や「携行用の袋」といった意味を持ち、もともとは登山やハイキングの際に使う布製の袋を指していました。

日本に伝わる際、ドイツ語特有の発音がカタカナに置き換えられる過程で「ナップサック」と「ナップザック」の両方の表記が生まれたのです。

当時の文献や辞書にはどちらの表記も見られますが、より発音が近いとされる「ナップサック」が広まり、辞書や教科書などの正式な文言では「サック」表記が採用される傾向が強まりました。

リュックサックとの語源的なつながり

ナップサックと混同されがちな言葉に「リュックサック(Rucksack)」があります。

こちらも同じくドイツ語由来で、「Rücken=背中」「Sack=袋」を組み合わせた単語です。つまり、「背中に背負う袋」という意味になります。

この「サック(Sack)」部分が「ナップサック」と共通しているため、日本語に取り入れられる際に混乱が生じました。

「リュックサック」の影響で「ナップザック」と表記する人も多く、語源的な兄弟のような存在と言えるでしょう。

結果的に、「ナップサック」と「リュックサック」は同じ発音ルールから派生しており、日本語のカタカナ表記の揺れを生んだ大きな要因になったのです。

日本で定着した経緯

日本でナップサックが広く知られるようになったのは、昭和中期以降の学校教育や子供用品からでした。

体操服や上履き入れなどに便利な布袋として、学校指定の「ナップサック」が一気に普及。

教科書や教材に「ナップサック」と書かれていたため、正式な言葉として浸透しました。

一方で、日常会話や商品名の中では「ナップザック」も根強く残りました。

ファッション誌やスポーツ用品の広告などでは「ザック」と表記されたものも多く、現在でもインターネット通販では「ナップザック」の商品が多く見られます。

このように、教育現場では「ナップサック」、生活や市場では「ナップザック」といった使い分けが自然に根付いたのです。

辞書や公式情報で見るナップザックとナップサックの違い

「ナップザック」と「ナップサック」の違いを理解するうえで役立つのが、辞書や公式な資料です。

普段の会話や商品名ではどちらも見かけますが、辞書や百科事典などの信頼性の高い情報源では、より明確な基準が示されています。

ここでは代表的な辞書やオンライン辞典を参考にして、どのように定義されているのかを確認していきます。

あわせて、インターネット上で実際にどちらの表記が多く使われているかも見ていくことで、公式な立場と日常的な使われ方の両方を整理することができます。

広辞苑での記載

日本語辞典の中でも権威のある「広辞苑」では、「ナップサック」の表記が採用されています。

説明文には「小形のリュックサック」とあり、語源として「Knappsack(ドイツ語)」が紹介されています。

つまり、広辞苑では「ナップサック」が正式な表記であり、「ナップザック」については触れられていません。

このことから、教育現場や新聞・雑誌などの公的な文章では「ナップサック」が優先されやすいと考えられます。

一方で、あえて「ナップザック」を使うのは親しみやすさや商品名の響きを重視したケースが多いのです。

コトバンクやWikipediaの定義

コトバンクやWikipediaといったオンライン辞典も参考になります。

コトバンクでは「ナップザック」の項目が存在し、「ナップサックとも」と注釈が入っています。

つまり「ナップザック=ナップサック」という扱いで、どちらも誤りではないと解説されています。

また、Wikipediaでも「ナップサック(Knappsack)」の解説が掲載され、冒頭で「ナップザックとも呼ばれる」と明記されています。

このように、オンライン辞典では両方の呼び方が併記されており、ユーザーが混乱しないよう配慮されているのが特徴です。

結果的に、「サックが正式寄り」「ザックも俗用で正しい」というスタンスが確認できます。

実際に使われている表記の割合

辞書では「ナップサック」が基本ですが、実際の使用頻度を見ると少し異なります。

Google検索のヒット件数や通販サイトの商品名を調べると、「ナップザック」と表記されている商品も数多く存在します。

例えば楽天市場やAmazonでは、商品タイトルに「ナップザック」と記載されている例が豊富にあり、特に子供向けやスポーツ用バッグで多く見られます。

一方で、教育関連のサイトや辞書的な解説ページでは「ナップサック」が中心です。

つまり、公式な立場では「ナップサック」、市場や生活の中では「ナップザック」も広く受け入れられているという二重構造が現代日本語に根付いているのです。

ナップザックとナップサックの違いと他のバッグとの比較

「ナップザック」と「ナップサック」の違いを理解するには、他のバッグとの比較も欠かせません。

リュックサックやバックパック、さらにはデイパックやお着替え袋など、背負って使うバッグにはさまざまな種類があり、それぞれ特徴や用途が異なります。

特に、日常的に使われるバッグはデザインや素材が似ているため、「結局どれも同じでは?」と思う人も多いでしょう。

しかし、形状や用途を整理すると違いがはっきりしてきます。ここではナップサック/ナップザックと近い立ち位置にあるバッグを比較し、どのように使い分けるのが適しているかを見ていきます。

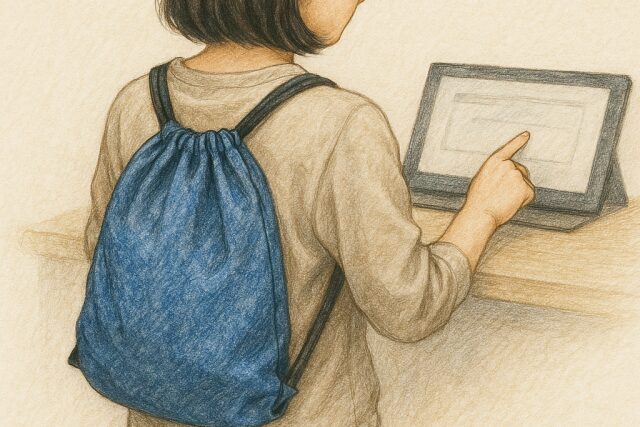

リュックサックとの機能的な違い

リュックサックは、ナップサックと最も混同されやすい存在です。

どちらも背中に背負う袋状のバッグですが、リュックサックはファスナーやポケットが付いた本格的な構造を持ち、登山や通勤・通学にも対応できる機能性があります。

一方で、ナップサックはシンプルに紐で口を絞るだけの構造が多く、軽量で手軽に使えるのが特徴です。

そのため、リュックは重い荷物や長時間の使用に向いており、ナップサックは体操服やタオル、ジム用品など軽い荷物を運ぶのに適しています。

つまり、リュックは「長時間用」、ナップサックは「短時間・軽量用」と整理できるのです。

バックパック・デイパックとの違い

バックパックは英語圏で一般的に使われる呼び方で、日本語の「リュックサック」とほぼ同じ意味を持ちます。

大容量でアウトドアや旅行に使われるのが特徴で、ナップサックと比べると頑丈さ・収納力・機能性の面で圧倒的に上です。

デイパックは「一日用の小型バックパック」を意味し、通勤や通学、日帰り旅行などに適しています。

デザイン性が高いものも多く、普段使いしやすいのが魅力です。

それに対してナップサックは「簡易的」「軽量」という立ち位置で、同じ背負うバッグでも使用シーンがかなり異なることが分かります。

お着替え袋や巾着との違い

お子さんが幼稚園や小学校で使うお着替え袋や、日常的に使う巾着袋も、ナップサックと似た形をしています。

これらは紐を引いて口を閉じる点では同じですが、背負えるかどうかが大きな違いです。

巾着袋やお着替え袋は基本的に手持ちで使うもので、背負って持ち運ぶことは想定されていません。

一方でナップサックは背中に背負うための肩紐が付いているため、両手を自由に使えるという大きな利便性があります。

この違いから、ナップサックは「背負える巾着袋」として位置づけることもでき、子供の通学や運動用バッグとして定番化しているのです。

ナップザックとナップサックの違いと便利な使い方

ここまでで「ナップザック」と「ナップサック」の違いを整理してきましたが、実際の生活の中ではどう使うのが便利なのかも気になりますよね。

両者はほぼ同じ意味を持つため、表記の違いを意識しすぎる必要はありませんが、使い方や用途に目を向けると選び方がよりスムーズになります。

特に子供の学校生活、大人のスポーツや普段使い、そして購入時の選び方など、シーンによって活躍の幅が大きく変わるのがナップサック/ナップザックの魅力です。

ここでは、日常の中での便利な使い方を具体的に紹介していきます。

子供の学校や習い事での使い方

子供向けの定番アイテムといえばナップサックです。

小学校や幼稚園・保育園では、体操服や上履きを入れる袋として指定されることが多く、行事や遠足にも欠かせない存在になっています。

ナップサックは軽量で扱いやすいため、子供でも簡単に荷物を出し入れできます。

また、肩に背負えるため両手が空き、通学時や荷物の持ち運びが安全になるのも大きなメリットです。

最近では撥水加工やポケット付きのタイプも増えており、学校用バッグとして機能性が進化しています。子供の生活に合わせて選ぶと、親にとっても準備がしやすくなります。

大人の普段使い・スポーツシーンでの活用

ナップサックは子供だけのものではありません。

大人にとってもスポーツやアウトドアの相棒として活躍します。

例えばジムに行くときのシューズやタオル入れ、ランニングの際の軽い荷物入れ、さらには旅行中のサブバッグとしても便利です。

折りたためるナップサックなら、スーツケースに入れて持ち運び、現地で必要な時だけ取り出して使うといった使い方も可能です。

また、カジュアルなデザインのものはファッションの一部として取り入れる人も増えています。

特にスポーツブランドやアウトドアブランドのナップサックは、シンプルでありながら機能性も高く、日常使いにも違和感なく溶け込みます。

選び方のポイント(素材・サイズ・機能)

ナップサックを選ぶときには、素材・サイズ・機能の3点を意識すると失敗が少なくなります。

・素材: ナイロンやポリエステル製は軽量で撥水性があり、雨の日やアウトドアに便利です。布製は柔らかく通気性があり、子供用や普段使いに適しています。

・サイズ: 子供用は小型で十分ですが、大人がスポーツや旅行に使う場合はA4やシューズが入る大きめサイズが安心です。

・機能: 外ポケット付き、撥水加工、反射材付きなど、利用シーンに合わせた機能があるとさらに快適に使えます。

このように、使用目的に応じて選び方を工夫することが、ナップサック/ナップザックを便利に使いこなすコツといえるでしょう。

まとめ

この記事のポイントをまとめます。

-

ナップザックとナップサックは、どちらも背中に背負う袋型のバッグを指す

-

辞書や教育現場では「ナップサック」が正式表記として使われる

-

「ナップザック」も生活や市場で根強く使われており、誤りではない

-

語源はドイツ語「Knappsack」で、リュックサックと同じルーツを持つ

-

呼び方の違いは外来語をカタカナ化する過程で生じた

-

広辞苑では「ナップサック」が正しい表記として採用されている

-

コトバンクやWikipediaでは「ナップザック」も併記されている

-

リュックやバックパックは構造や用途が異なり、より機能的なバッグ

-

ナップサック/ナップザックは軽量で手軽に使えるのが魅力

-

子供から大人まで、学校・スポーツ・旅行など幅広く活用できる

ナップザックとナップサックの違いは、実際には「表記の揺れ」が大きな要因です。

公式な場では「ナップサック」が主流ですが、日常では「ナップザック」も違和感なく使われています。

大切なのは呼び方よりも、シーンに合った使い方や選び方をすることです。

あなたのライフスタイルに合わせて、ナップサック/ナップザックを便利に取り入れてみてください。

コメント